2025年03月18日,122大阳城集团网站代俊、北京科技大学李立宏、清华大学王定胜和四川大学何亮等团队合作,在TOP期刊 Small (IF:13.0)上在线发表了题为“Modulating Intrinsic Sulfate Ions in FeOOH Nanorods for Enhanced Energy Storage and Catalytic Oxygen Evolution”的学术研究论文。论文第一作者为太阳成集团tyc122cc安全科学与工程学科外籍博士后Muhammad Tahir(2024年获得国家自然科学基金外国青年学者项目资助,合作导师:代俊),论文第一单位为太阳成集团tyc122cc。

开发高效、低成本的储能电极和析氧反应 (OER)催化剂是可再生能源发展的关键技术之一。传统铁基材料(如FeOOH)虽储量丰富,但存在活性位点不多、稳定性低、反应动力学缓慢等问题。本文提出了一种硫酸根离子 (SO42⁻)调控策略,优化FeOOH纳米棒的结构与性能,以提升其储能和催化性能。

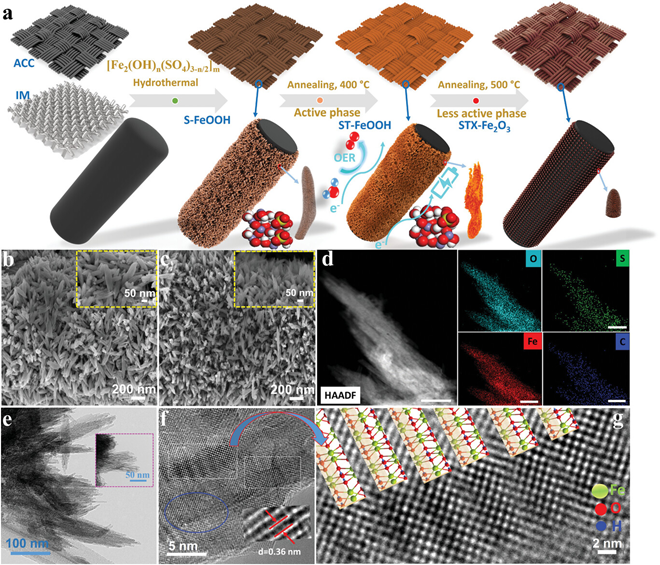

设计构筑具有优异储能性能和高效OER的非贵金属基电极,是可再生能源领域的重大挑战之一。为此,本文提出了一种稳定高效、低成本的构筑方法,通过引入并调控本征硫酸根离子 (SO42−)来提升FeOOH纳米棒的储能性能和OER催化活性。具体地,通过对聚合硫酸铁采用一步水热合成了硫酸化的羟基氧化铁 (Sulfated FeOOH, S-FeOOH)纳米棒。值得注意的是,即使在高温下,SO42−的存在也可以有效抑制FeOOH转变为活性较低的Fe2O3。在退火过程中,SO42−逐渐浸出,从而引发材料的重构,导致铁氧 (Fe-O)键的长度缩短,从而形成了具有“硫酸盐织构”的FeOOH (Sulfate-textured FeOOH, ST-FeOOH)纳米棒。这种结构变化产生了更多的活性位点,增大了材料的比表面积。重要的是,与已报道的非贵金属催化剂相比,由ST-FeOOH纳米棒制造的电极表现出显著提升的储能性能 (3684 mF cm−2)和OER催化活性(在10 mA cm−2的电流密度下实现173 mV的低过电位),具有快速的OER动力学 (39 mV dec−1)以及超过80小时的出色稳定性,显示出它们作为高效OER催化剂的潜力。

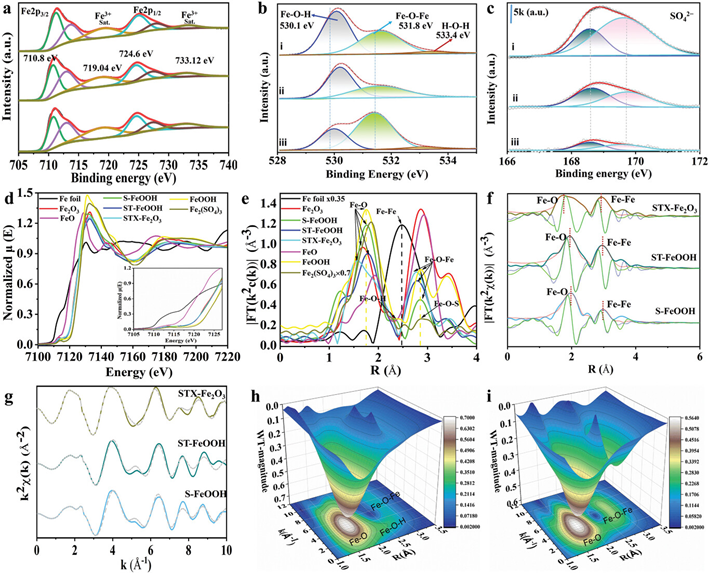

此外,通过结合密度泛函理论计算和结构表征分析(包括EXAFS,XPS和HRTEM等),深入探究了FeOOH纳米棒在局部化学环境和键合结构优化下的结构-功能转变,从而阐明了其增强的电化学性能和OER催化活性的调控机理。

图1 (a) 储能与OER催化多功能电极制造示意图。(b-g) S-FeOOH与ST-FeOOH的SEM图像,元素和组分表征结果。

图2 (a-c) S-FeOOH、ST-FeOOH和硫酸盐织构转变的Fe2O3 (Sulfate-textured transformed Fe2O3, STX-Fe2O3)的Fe 2p、O 1s和S 2p高分辨率XPS谱。(d-e) Fe K边X射线吸收近边结构分析。(f-g) 小波变换扩展XAFS分析。(h-i) 多尺度结构表征。

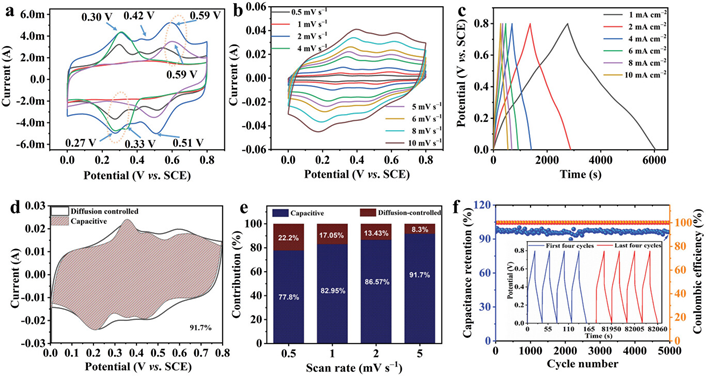

图3 (a) 不同电解液体系下ACC,ST-FeOOH和S-FeOOH的CV曲线对比。(b) ST-FeOOH电极在不同扫速下的CV曲线,(c) GCD曲线,(d) 在1 A g−1下的电容与扩散控制贡献和 (e)归一化电容与扩散控制贡献随扫描速率变化规律。(f) ST-FeOOH电极的循环稳定性。

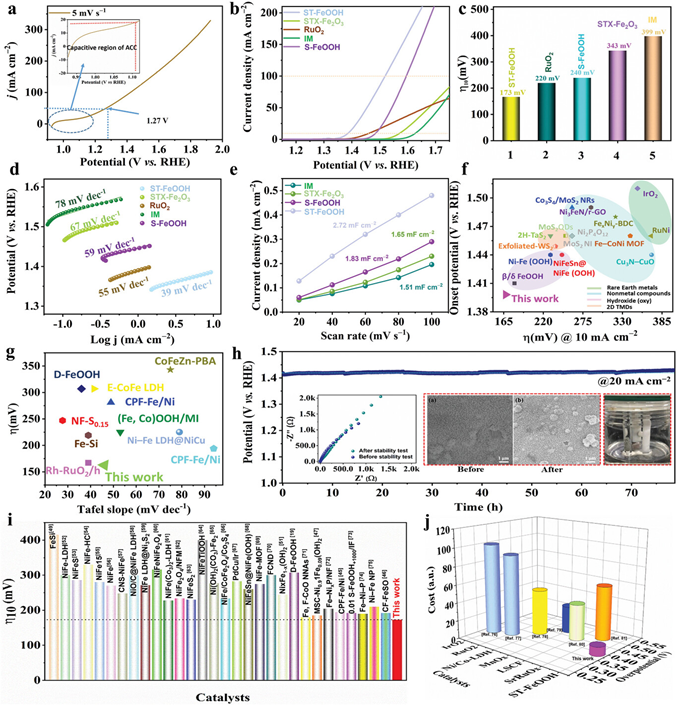

图4 (a) ST-FeOOH的线性扫描伏安曲线。(b) CV活化后的线性扫描伏安曲线。(c) 达到10 mA cm−2时所需的过电位。(d) S-FeOOH,ST-FeOOH,STX-Fe2O3,RuO2和铁 (Iron mesh, IM)催化剂的塔菲尔斜率与 (e)电流密度/扫描速率的关联性。(f-g) 各种催化剂的过电位、起始电位和塔菲尔斜率的关系。(h) OER催化耐久性测试。(i) ST-FeOOH与先进非贵金属OER电催化剂的性能对比。(j) 成本-性能对比图。

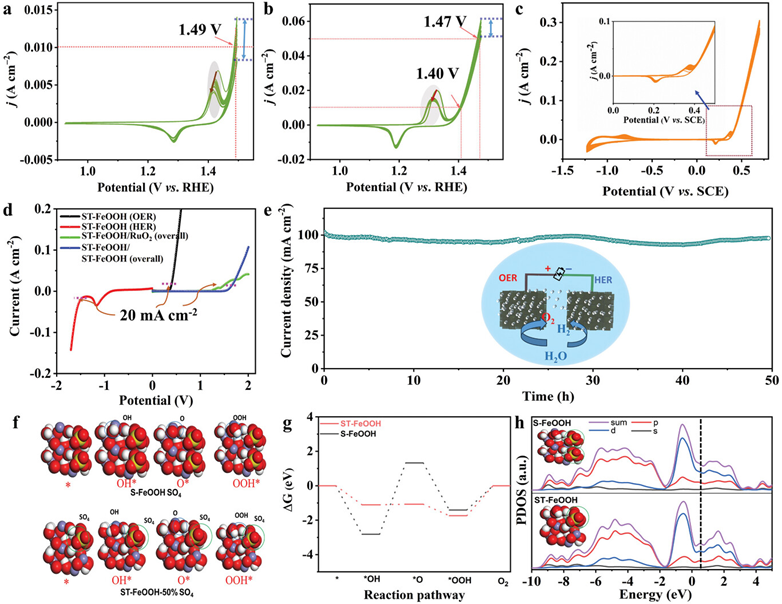

图5 (a-b) S-FeOOH与ST-FeOOH电极在1 M KOH溶液中的OER循环伏安曲线。(c) ST-FeOOH电极的循环稳定性。(d) ST-FeOOH电极用于OER、析氢反应和整体水分解的线性扫描伏安曲线。(e) 恒电流循环稳定性测试。(f) OER过程中S-FeOOH和ST-FeOOH的结构及其相应的中间体。(g) OER中间体的吉布斯自由能和 (h) S-FeOOH和ST-FeOOH的态密度。

此项研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金面上、国家自然科学基金外国青年学者等项目的资助。

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.202412645